Le risque microbiologique des plastiques en mer

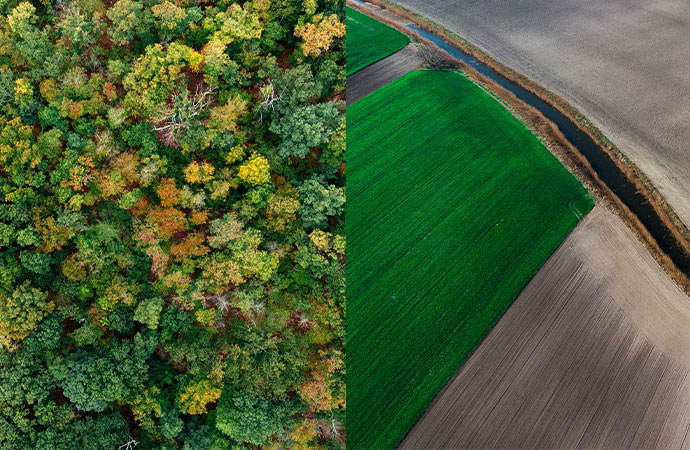

L’homogénéisation des paysages agricoles et forestiers, conséquence directe de décennies d’intensification, mine les services écosystémiques dont dépend notre bien-être. La note politique intitulé “La diversité des paysages améliore la santé humaine”, souligne qu’une plus grande diversité du paysage – entendez : une mosaïque de cultures, de forêts, de haies, de prairies – soutient une biodiversité florissante, qui elle-même favorise la santé mentale, limite les effets des canicules et améliore la qualité de l’air.

La note souligne notamment que des forêts diversifiées, par la variété de leurs espèces et la densité de leurs canopées, atténuent efficacement le stress thermique et filtrent les particules fines. En zone urbaine, elles peuvent réduire la température ressentie de près de 9°C. Autre enjeu de santé publique : même une modification mineure de l’usage des terres, comme l’épandage ou le rejet d’eaux usées, peut contribuer à la dissémination de gènes de résistance aux antibiotiques dans les rivières.

La note politique de Biodiversa+ recommande de restaurer la complexité des forêts européennes, d’intégrer des arbres autochtones dans les plans d’urbanisme, et de mieux encadrer les usages agricoles autour des cours d’eau.

Consulter le policy brief :

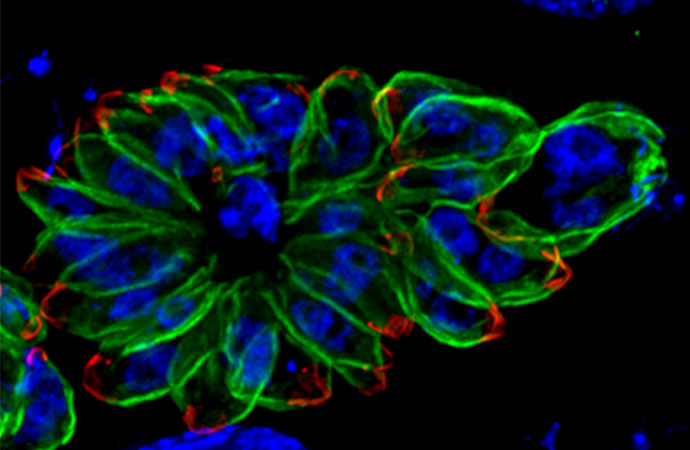

Second pilier mis en lumière par les chercheurs : la biodiversité dans les systèmes agricoles. La note “La biodiversité favorise des systèmes agricoles sains et profite à la santé humaine” rappelle que la diversité fonctionnelle – c’est-à-dire la diversité des rôles biologiques joués par les espèces dans un écosystème – est essentielle pour maintenir la santé des cultures, la fertilité des sols et la qualité nutritionnelle des aliments.

À travers les projets FunProd, NutriB2, VOODOO et SuppressSoil, les chercheurs démontrent que la santé des abeilles, par exemple, dépend d’une grande diversité florale, non seulement en quantité mais aussi en qualité nutritionnelle. Réduire cette diversité augmente les risques de transmission de pathogènes entre abeilles sauvages et domestiques. De même, la diversité microbienne des sols permet de réguler les maladies fongiques et les ravageurs, limitant ainsi la dépendance aux pesticides.

Les recommandations sont claires : encourager les pratiques comme la rotation des cultures, la réduction du travail du sol, l’usage du fumier, et inscrire la réduction des intrants chimiques dans la stratégie « De la ferme à la table » de l’UE. La note propose aussi d’intégrer les pollinisateurs sauvages aux législations sur les produits phytosanitaires, jusqu’ici centrées sur les abeilles domestiques.

Consulter le policy brief :

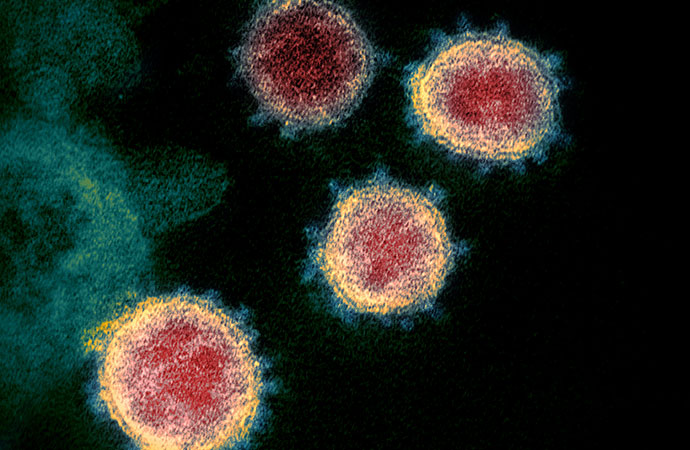

Troisième volet : la biodiversité comme barrière naturelle contre les épidémies. “La note La biodiversité réduit les risques pour la santé” s’attaque à l’un des enjeux sanitaires majeurs de notre siècle : l’émergence de maladies infectieuses, en particulier zoonotiques. Près de 75 % des nouvelles maladies humaines proviennent d’animaux, souvent sauvages. Leurs transmissions aux humains sont favorisées par la fragmentation des habitats, l’urbanisation, le commerce illégal de faune sauvage, mais aussi la perte de diversité microbienne.

Les données issues de six projets de recherche révèlent des dynamiques complexes. Dans certains cas, une grande diversité réduit la prévalence des agents pathogènes (effet de dilution). Dans d’autres, elle peut au contraire favoriser la transmission si certaines espèces vectrices sont surreprésentées. Une approche fine, locale et interdisciplinaire est donc cruciale.

La note politique de Biodiversa+ appelle à renforcer l’approche « Une seule santé » (One Health), qui lie santé humaine, animale et environnementale. Une surveillance renforcée des pathogènes dans la faune et l’environnement, une meilleure régulation des échanges de faune sauvage, et la restauration ciblée d’habitats clés sont autant d’actions proposées.

Consulter le policy brief :

À travers ces trois notes politiques, c’est une vision intégrée (nexus !) de la santé qui se dessine. Les enjeux ne sont pas seulement écologiques ou agricoles, ils sont sanitaires, sociaux, économiques. La biodiversité est un bien commun, un allié puissant contre les dérèglements de notre époque.

La stratégie biodiversité 2030 de l’UE, la nouvelle loi sur la restauration de la nature ou encore la réforme de la PAC sont autant de leviers. Encore faut-il que ces recommandations scientifiques trouvent une traduction politique à la hauteur de leur urgence.

Dans un monde en proie à des crises sanitaires, écologiques et climatiques sans précédent, la biodiversité s’impose comme un levier stratégique majeur pour les sécurités alimentaire, des écosystèmes et des humains. La nécessité de sortir des approches en silo est désormais scientifiquement établie, notamment à travers les derniers rapports de l’IPBES, qui proposent des pistes concrètes en ce sens. À travers trois notes politiques récemment traduites en français par la FRB, Biodiversa+, le partenariat européen finançant la recherche sur la biodiversité, met en lumière les bénéfices concrets d’une nature vivante, riche et diversifiée pour l’humain – des paysages agricoles aux microbiotes du sol, en passant par les forêts et les rivières.

L’homogénéisation des paysages agricoles et forestiers, conséquence directe de décennies d’intensification, mine les services écosystémiques dont dépend notre bien-être. La note politique intitulé La diversité des paysages améliore la santé humaine, souligne qu’une plus grande diversité du paysage – entendez : une mosaïque de cultures, de forêts, de haies, de prairies – soutient une biodiversité florissante, qui elle-même favorise la santé mentale, limite les effets des canicules et améliore la qualité de l’air.

La note souligne notamment que des forêts diversifiées, par la variété de leurs espèces et la densité de leurs canopées, atténuent efficacement le stress thermique et filtrent les particules fines. En zone urbaine, elles peuvent réduire la température ressentie de près de 9°C. Autre enjeu de santé publique : même une modification mineure de l’usage des terres, comme l’épandage ou le rejet d’eaux usées, peut contribuer à la dissémination de gènes de résistance aux antibiotiques dans les rivières.

La note politique de Biodiversa+ recommande de restaurer la complexité des forêts européennes, d’intégrer des arbres autochtones dans les plans d’urbanisme, et de mieux encadrer les usages agricoles autour des cours d’eau.

Dans un monde en proie à des crises sanitaires, écologiques et climatiques sans précédent, la biodiversité s’impose comme un levier stratégique majeur pour les sécurités alimentaire, des écosystèmes et des humains. La nécessité de sortir des approches en silo est désormais scientifiquement établie, notamment à travers les derniers rapports de l’IPBES, qui proposent des pistes concrètes en ce sens. À travers trois notes politiques récemment traduites en français par la FRB, Biodiversa+, le partenariat européen finançant la recherche sur la biodiversité, met en lumière les bénéfices concrets d’une nature vivante, riche et diversifiée pour l’humain – des paysages agricoles aux microbiotes du sol, en passant par les forêts et les rivières.

La note La biodiversité réduit les risques pour la santé s’attaque à l’un des enjeux sanitaires majeurs de notre siècle : l’émergence de maladies infectieuses, en particulier zoonotiques. Près de 75 % des nouvelles maladies humaines proviennent d’animaux, souvent sauvages. Leurs transmissions aux humains sont favorisées par la fragmentation des habitats, l’urbanisation, le commerce illégal de faune sauvage, mais aussi la perte de diversité microbienne.

Les données issues de six projets de recherche révèlent des dynamiques complexes. Dans certains cas, une grande diversité réduit la prévalence des agents pathogènes (effet de dilution). Dans d’autres, elle peut au contraire favoriser la transmission si certaines espèces vectrices sont surreprésentées. Une approche fine, locale et interdisciplinaire est donc cruciale.

La note politique de Biodiversa+ appelle à renforcer l’approche « Une seule santé » (One Health), qui lie santé humaine, animale et environnementale. Une surveillance renforcée des pathogènes dans la faune et l’environnement, une meilleure régulation des échanges de faune sauvage, et la restauration ciblée d’habitats clés sont autant d’actions proposées.

Dans un monde en proie à des crises sanitaires, écologiques et climatiques sans précédent, la biodiversité s’impose comme un levier stratégique majeur pour les sécurités alimentaire, des écosystèmes et des humains. La nécessité de sortir des approches en silo est désormais scientifiquement établie, notamment à travers les derniers rapports de l’IPBES, qui proposent des pistes concrètes en ce sens. À travers trois notes politiques récemment traduites en français par la FRB, Biodiversa+, le partenariat européen finançant la recherche sur la biodiversité, met en lumière les bénéfices concrets d’une nature vivante, riche et diversifiée pour l’humain – des paysages agricoles aux microbiotes du sol, en passant par les forêts et les rivières.

La note La biodiversité favorise des systèmes agricoles sains et profite à la santé humaine rappelle que la diversité fonctionnelle – c’est-à-dire la diversité des rôles biologiques joués par les espèces dans un écosystème – est essentielle pour maintenir la santé des cultures, la fertilité des sols et la qualité nutritionnelle des aliments.

À travers les projets FunProd, NutriB2, VOODOO et SuppressSoil, les chercheurs démontrent que la santé des abeilles, par exemple, dépend d’une grande diversité florale, non seulement en quantité mais aussi en qualité nutritionnelle. Réduire cette diversité augmente les risques de transmission de pathogènes entre abeilles sauvages et domestiques. De même, la diversité microbienne des sols permet de réguler les maladies fongiques et les ravageurs, limitant ainsi la dépendance aux pesticides.

Les recommandations sont claires : encourager les pratiques comme la rotation des cultures, la réduction du travail du sol, l’usage du fumier, et inscrire la réduction des intrants chimiques dans la stratégie « De la ferme à la table » de l’UE. La note propose aussi d’intégrer les pollinisateurs sauvages aux législations sur les produits phytosanitaires, jusqu’ici centrées sur les abeilles domestiques.

Bonjour Michela. Tu as souhaité nous parler de la pollution sonore et de ses effets sur la biodiversité. Mais qu’entends-tu par “pollution sonore” et pourquoi est-il important de l’étudier ?

La pollution sonore désigne les bruits indésirables ou nuisibles générés par les activités humaines, telles que la circulation routière, aérienne, les chantiers ou encore les activités industrielles. Elle se caractérise généralement par des niveaux sonores dépassant 55 décibels. L’intensité du bruit est souvent liée à l’imperméabilisation des sols, et les effets de cette pollution peuvent s’étendre jusqu’à 2 km autour des axes routiers. Pour mieux comprendre l’ampleur de ce phénomène, il est possible de représenter spatialement la distribution de ces sources de bruit à travers des cartes détaillant les niveaux sonores à l’échelle nationale. En France, cette cartographie révèle qu’il ne reste que quelques zones véritablement silencieuses, principalement situées dans les massifs montagneux des Alpes et des Pyrénées. Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), en Europe, ces nuisances sonores toucheraient environ 125 millions de personnes, soit un Européen sur quatre, et constituerait un problème majeur de santé publique !

Le bruit n’a pas seulement des conséquences sur les humains ; il perturbe également la faune. Chez de nombreuses espèces animales, le son est crucial pour la détection des prédateurs, la communication ou la localisation des proies. Cependant, le bruit anthropique – généré par les activités humaines – tend à masquer les sons naturels, perturbant ainsi les comportements des animaux. De plus, ces bruits indiquent souvent la présence d’une source perturbante, ce qui pousse les animaux à fuir ces zones bruyantes. Bien que les impacts du bruit sur la faune sauvage soient activement étudiés par la communauté scientifique, ils restent souvent négligés lors de l’élaboration des politiques environnementales.

Dans le projet Acoucène, vous travaillez sur les effets de la pollution sonore sur les oiseaux, mais pourquoi s’intéresser aux oiseaux ?

Dans le cadre du projet FRB-Cesab Acoucène, nous nous intéressons au chant des oiseaux, car il joue un rôle central dans leur vie : il sert à rechercher des partenaires, à défendre leur territoire et à assurer la garde parentale. Les oiseaux dépendants donc fortement des sons, ils sont particulièrement sensibles à la pollution sonore. Cette dernière provoque chez eux un stress accru, perturbe leur communication, réduit leur taux de reproduction et leur survie. Sur le cours de plusieurs générations, la sélection naturelle dans des habitats bruyants peut même induire des modifications génétiques et des réponses adaptatives.

C’est pourquoi, étant des indicateurs clés de la biodiversité et très vulnérables au bruit, l’étude des oiseaux est cruciale, notamment pour la création d’une carte des réseaux de communication animale. Cartographier la présence de “barrières sonores” dans les habitats permettrait d’identifier et de localiser les zones riches en biodiversité, où la diversité sonore naturelle est préservée et peu affectée par les bruits anthropiques. Cette carte servirait à repérer la fragmentation acoustique dans le paysage ainsi que des zones jugées comme problématiques, c’est-à-dire des lieux où des mesures locales pourraient être mises en place pour limiter les nuisances de la pollution sonore.

D’accord, je comprends déjà mieux l’intérêt d’étudier l’impact de la pollution sonore sur les oiseaux ! Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur les études que vous avez menées depuis le début du projet ?

Tout d’abord, nous avons analysé des enregistrements des chants en France de 117 espèces d’oiseaux sous différents aspects : la fréquence, la complexité, le rythme et la durée des chants. Ces caractéristiques acoustiques permettent de comprendre la diversité ainsi que la spécificité du chant de chaque espèce. Nous avons également intégré des données provenant de plusieurs sources d’observation citoyennes et scientifiques. Par exemple, le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) nous offre des données sur l’abondance des espèces tandis que des atlas ornithologiques fournissent des informations sur leur présence ou absence en France. Enfin, nous avons utilisé la plateforme Xeno-Canto, un site collaboratif de partage d’enregistrements sonores d’animaux sauvages. Cela nous a permis de travailler sur une base impressionnante de 24 936 enregistrements : de quoi extraire où et quand les oiseaux chantent le plus souvent !

Ces données nous ont aidés à répondre à deux grands objectifs :

Ces résultats nous donnent non seulement une meilleure compréhension des impacts du bruit sur les oiseaux, mais aussi des pistes pour mieux protéger ces espèces face à un environnement de plus en plus bruyant en raison de l’expansion future des zones urbaines et de l’augmentation de la population humaine.

Comment ces résultats peuvent-ils être utilisés sur le terrain, par les acteurs dans les territoires ?

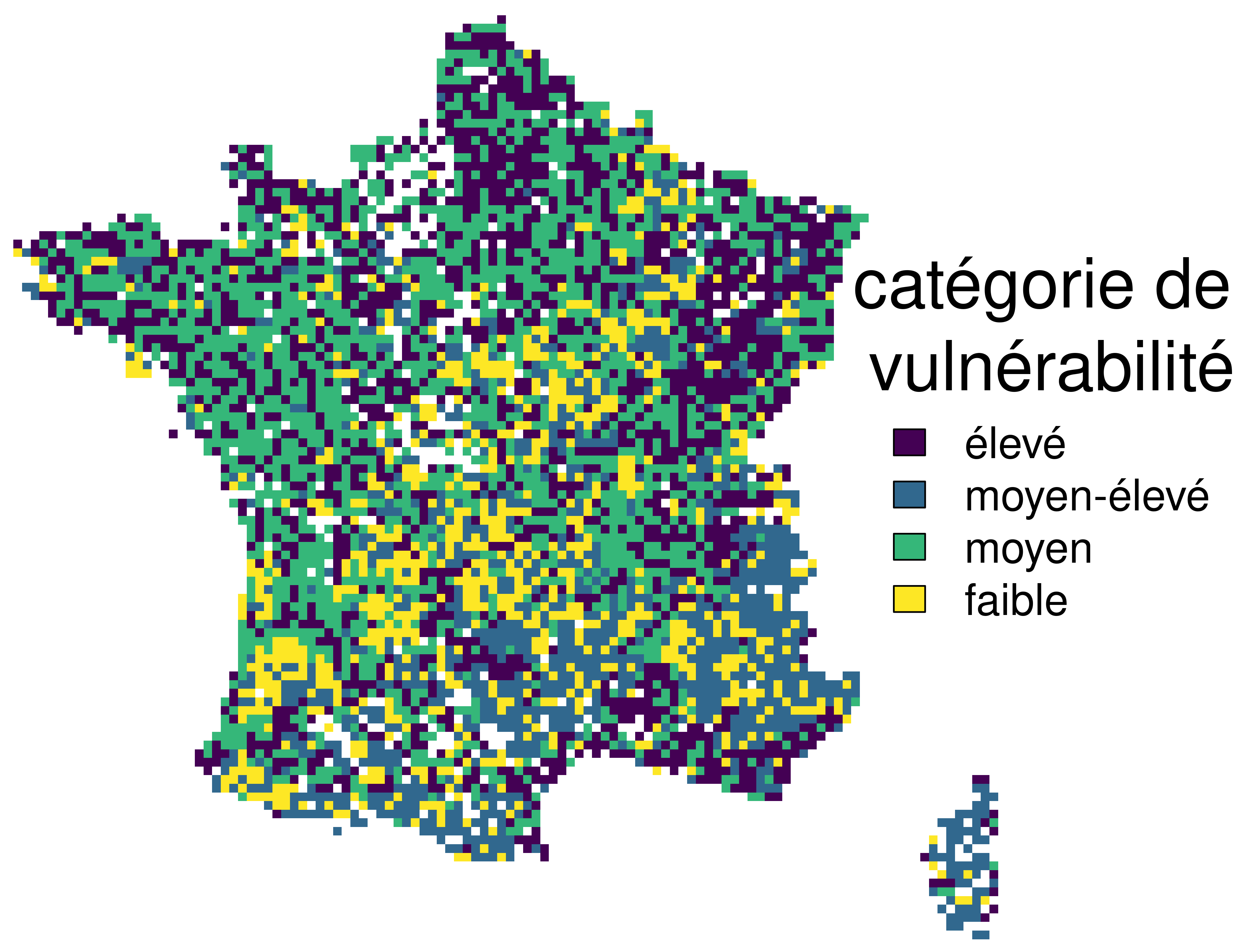

Nous avons réalisé une carte préliminaire montrant la vulnérabilité des oiseaux à la pollution sonore en France, en se basant sur le risque de masquage et le niveau de pollution sonore actuels. Cette carte permet d’identifier les zones présentant des vulnérabilités élevées au bruit, ainsi que les zones qui pourraient bénéficier de mesures de réduction.

Carte des risques posés par la pollution sonore sur le chant des oiseaux (cellules de 10 km2).

Les pixels en violet indiquent des zones avec un bruit élevé et un risque élevé pour les oiseaux, les pixels en bleu indiquent des zones avec un niveau de bruit faible à moyen mais une vulnérabilité élevée pour les oiseaux, les pixels en vert indiquent des zones avec un bruit élevé mais un risque faible pour les oiseaux, et les pixels en jaune indiquent des zones avec un niveau de bruit faible à moyen et un risque faible pour les oiseaux.

Tu parles de mesures de réduction du bruit, comment aller plus loin ?

Pour aller plus loin, il faudrait mener des enquêtes à plus petite échelle dans les zones identifiées comme particulièrement vulnérables. Ces études ciblées permettraient d’identifier et de localiser précisément les points noirs de bruits afin d’adopter des mesures efficaces pour en atténuer les effets.

Deux approches principales s’offriraient alors :

Ces actions, qu’il s’agisse de réduire le bruit à la source ou de rendre les habitats plus accessibles, constitueraient des solutions concrètes et applicables pour mieux protéger les communautés sauvages dans des environnements de plus en plus bruyants.

Plus d’informations sur le groupe :

En apprendre plus sur les impacts évolutifs des activités anthropiques :

À l’occasion de ce lancement, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a choisi de mettre en avant, en s’appuyant sur des articles scientifiques majeurs publiés ces dernières années, la chaîne de causalité qui relie ces différents domaines. Comment la disparition des chauves-souris aux États-Unis a-t-elle entraîné une augmentation de la mortalité infantile ? Pourquoi le gaspillage alimentaire, aujourd’hui troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, a-t-il un impact environnemental majeur ? Comment la gestion de l’eau à l’échelle mondiale menace-t-elle à la fois la biodiversité aquatique et les écosystèmes terrestres ? Ou encore, pourquoi la menace que fait peser le changement climatique sur les coraux compromet-elle les services cruciaux qu’ils fournissent, notamment la sécurité alimentaire ?

Ces exemples illustrent comment les crises liées au changement climatique, à la biodiversité, à l’eau, à la santé et à l’alimentation sont indissociables. Chacune de ces dimensions est une pièce du puzzle qui façonne notre avenir. Il est devenu essentiel de comprendre que les perturbations dans l’une d’entre elles entraînent des répercussions immédiates sur les autres.

La disparition des chauves-souris au nord des États-Unis provoque des effets en chaîne sur l’agriculture, l’économie et la santé publique. Leur rôle crucial dans la régulation des insectes est irremplaçable : sans elles, les agriculteurs ont intensifié l’utilisation d’insecticides, bien moins efficaces. Résultat : une baisse de la qualité des récoltes, une perte de 28,9 % des revenus agricoles (26,9 milliards de dollars) et des conséquences délétères sur la santé infantile. Les dommages combinés pour l’agriculture et la santé s’élèvent à 39,4 milliards de dollars. Ce lien de causalité illustre l’interdépendance entre biodiversité et bien-être humain.

Article source :

Eyal G. Franck et al. (2024) The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. Science

Le gaspillage alimentaire, qui comprend les pertes à différents stades de la chaîne d’approvisionnement — production, manutention post-récolte, transformation, et distribution — a des conséquences écologiques et sociales importantes. Réduire ce gaspillage de moitié permettrait de préserver 12 % des ressources mondiales en eau, diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 4 %, et nourrir jusqu’à 1,9 milliard de personnes supplémentaires. Ces chiffres illustrent le lien de causalité entre nos habitudes de consommation, les pertes alimentaires et l’épuisement des ressources planétaires.

Article source :

Kummu et al. (2012) Lost food, wasted resources: Global food supply chain losses and their impacts on freshwater, cropland, and fertiliser use. Science of the Total Environment

DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.08.092

L’eau douce, la biodiversité, la santé humaine, le changement climatique et la sécurité alimentaire forment un réseau de relations interdépendantes. La surexploitation de l’eau pour l’agriculture entraîne une dégradation des écosystèmes aquatiques, accentuée par la pollution chimique et l’introduction d’espèces invasives. Ces pratiques contribuent au changement climatique, qui, à son tour, exacerbe la perte de biodiversité et fragilise la sécurité alimentaire. En retour, cette fragilité accroît les risques pour la santé humaine, soulignant un cercle vicieux où chaque perturbation alimente les déséquilibres globaux.

Article source :

Carpenter et al. (2011) State of the World’s Freshwater Ecosystems: Physical, Chemical, and Biological Changes. Annual Review of Environment and Resources

DOI : 10.1146/annurev-environ-021810-094524

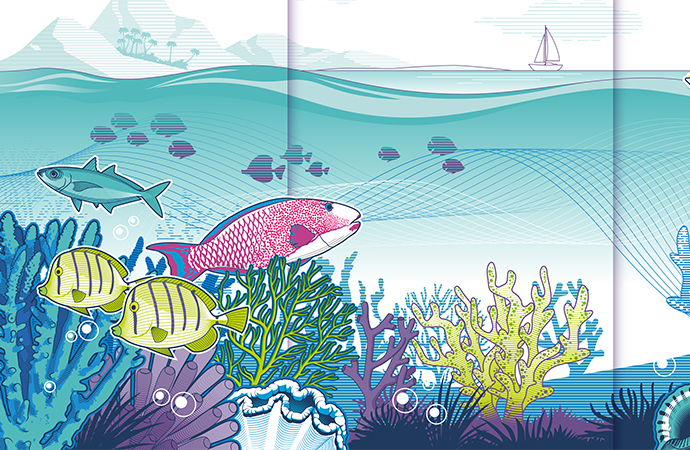

Les récifs coralliens, sous la pression croissante du changement climatique, subissent une dégradation alarmante. Ces écosystèmes abritent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, fournissant des ressources à des millions de personnes. Leur déclin entraîne une diminution des services écosystémiques, compromettant les stocks de poissons et les moyens de subsistance des communautés côtières, tout en fragilisant les équilibres environnementaux globaux.

Article source :

Hughes et al. (2017) Coral reefs in the Anthropocene. Nature

![[Avant-première] La fabrique des pandémies – Préserver la biodiversité c’est protéger notre santé](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2022/04/FRB_Affiche_LFDP.jpg)

Un film de :

Marie-Monique Robin

Avec :

Juliette Binoche

Musique :

Emily Loizeau

Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comptait une nouvelle maladie infectieuse tous les quinze ans jusqu’en 1970, le rythme est d’aujourd’hui de une à cinq par an. À 70 %, il s’agit de zoonoses, c’est-à-dire des maladies présentes chez les animaux avant de se transmettre et de se développer chez les humains.

Quels sont les mécanismes à l’œuvre ? C’est à cette question que « La fabrique des pandémies » répond, en donnant la parole à une vingtaine de scientifiques. Réunis pour la première fois dans un film, ces chercheurs travaillant sur les cinq continents offriront une vision d’ensemble pour pouvoir engager l’action au niveau local, national et international. Leur constat est sans appel : si nous ne nous attaquons pas aux causes des « nouvelles pestes », les pandémies prendront le pouvoir sur nos vies et le coût – financier, humain et écologique – sera colossal.

Loin du discours anxiogène qui prévaut depuis l’émergence de la Covid-19 et qui caractérise en général les documentaires traitant des nouvelles maladies infectieuses, Marie-Monique Robin voulait faire un film qui fasse du bien, en remettant de la cohérence dans les désordres qui nous assaillent et en fournissant des outils à tous ceux, citoyens, associations et organisations internationales, qui oeuvrent pour que le « Jour d’après » ne ressemble pas au « Jour d’avant ».

Un film d’utilité publique : « La Fabrique des Pandémies » se fonde sur le livre écrit par la réalisatrice Marie-Monique Robin, avec la contribution de Serge Morand (chercheur au CNRS), pour lequel elle a interviewé en une soixantaine de scientifiques sur les cinq continents. Publié aux Éditions La Découverte et vendu à plus de 50 000 exemplaires, l’ouvrage a été réédité chez Pocket avec une postface inédite sur la question spécifique de l’émergence de la Covid-19.

Voir la bande-annonce :

– Marie-Monique Robin –

La santé, un enjeu biodiversité

L’érosion massive de la biodiversité et de ses services écosystémiques menacent la santé humaine de multiples façons. En premier lieu par le biais de notre alimentation : sa diversité, sa qualité nutritionnelle dépendent de la diversité biologique et d’écosystèmes fonctionnels. Ensuite, la perte de biodiversité aggrave les évènements climatiques extrêmes, perturbe la capacité des écosystèmes à stocker du carbone, à épurer l’eau, l’air et les sols, à réguler les pathogènes, entrainant des décès et des pertes de qualité de vie. L’effondrement du vivant, enfin, impacte le bien-être humain par la perte des possibilités d’apprentissages, d’inspiration, la perte de l’identité liés aux paysages et des expériences physiques et psychologiques en lien avec le nature.

La pandémie récente a mis en lumière les liens entre notre santé et la déforestation, le braconnage et le commerce d’animaux et de végétaux sauvages, le changement climatique, la faible diversité génétique et spécifique dans les champs et les élevages, ou encore la croyance que c’est en décimant des populations, en perturbant des écosystèmes, que l’on va réduire les maladies.

Les maladies émergentes, comme Zika, Chikungunya, les résurgences croissantes de maladies anciennes, comme la grippe aviaire, la brucellose et autres zoonoses, sur le territoire national, menaçant la viabilité de certaines filières agricoles montre l’importance de la question. Ces pandémies proviennent de divers pathogènes transportés par des réservoirs animaux mais leur émergence est en très grande partie due à un manque de compréhension des milieux sauvages, une mauvaise gestion de ces derniers, une trop faible diversité chez les espèces cultivées, élevages.

Les mesures des candidat·e·s :

![[Covid-19 et biodiversité] La FRB publie deux nouvelles fiches sur les liens entre Covid-19 et biodiversité](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/05/biche.jpg)

Mobilisée en avril 2020 par les pouvoir publics, la FRB s’est entourée de son Conseil scientifique et d’un consortium d’experts pour répondre à une série de questions sur les liens entre Covid-19 et biodiversité. 22 fiches avaient alors vu le jour pour répondre à autant de questions en mettant en avant les consensus, les dissensus, les manques de connaissances ou biais analytiques, les besoins de recherche ainsi que des éléments de réponse propres au cas particulier de la Covid-19.

Deux nouvelles fiches viennent aujourd’hui compléter ce document :

À découvrir et partager en français et en anglais.

Boire, manger, respirer, être en bonne santé… la biodiversité pourvoit chaque jour à nos besoins les plus essentiels. INRAE en tant qu’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement est de fait naturellement concerné par la biodiversité. Essentielle à la résilience des écosystèmes, à la sécurité alimentaire et à la santé, la biodiversité est un patrimoine précieux et un bien commun qu’il faut préserver pour lui-même, mais aussi pour les services écosystémiques dont dépendent les sociétés humaines. Or la multiplication des pressions anthropiques, aggravées par le changement climatique, mène à son déclin.

Dans ce contexte, les recherches d’INRAE qui s’étendent à de nombreux milieux, des montagnes aux littoraux en passant par les forêts, les milieux aquatiques et les agroécosystèmes, s’attèlent à mieux comprendre la biodiversité, sa dynamique et à développer, avec les acteurs des territoires, des solutions pour la préserver, la restaurer et gérer les milieux de manière durable.

Depuis sa création1, INRAE tient une place importante auprès de la FRB puisque l’institut siège à son Conseil d’administration, en tant que membre fondateur, et plusieurs de ses chercheurs sont ou ont été membres du conseil scientifique de la Fondation.

Plus d’informations sur la recherche sur la biodiversité à INRAE

__

Il y a un an la France entamait sa première période de confinement afin de ralentir la propagation d’une nouvelle maladie : la Covid-19. Causée par l’émergence d’un coronavirus, cette maladie infectieuse est devenue en quelques mois une pandémie et a soulevé de nombreuses interrogations tant sur le plan médical, sanitaire ou environnemental. Au cours des derniers mois, des chercheurs français et internationaux ont rassemblé les connaissances existantes pour mettre en lumière les consensus et dissensus sur les zoonoses au sein de la communauté scientifique et identifier les lacunes de connaissances dans ce domaine. Plusieurs rapports ont été publiés par différentes instances, à l’instar des 22 fiches réalisées par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) dès mai 2020 ou encore du rapport de l’Ipbes sorti en octobre dernier. Retour sur les points clés de ces travaux.

MALADIES INFECTIEUSES, ZOONOSES, PANDÉMIES… DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les maladies infectieuses sont causées par des micro-organismes pathogènes (les agents infectieux), tels que des bactéries, des virus, différents organismes parasites ou encore des champignons. Elles peuvent se transmettre d’un individu à un autre, au sein d’une même espèce ou d’une espèce à une autre. Dans le cas d’une transmission d’un animal vertébré à un être humain, ces maladies sont appelées zoonoses.

On dit des maladies infectieuses qu’elles sont « émergentes » lorsqu’elles émanent d’un nouvel agent infectieux ou que leur diagnostic et leur identification est récente. Si elles se propagent rapidement au sein d’une population et que l’on constate un grand nombre de cas infectés, on parle d’épidémie, puis de pandémie quand la propagation atteint plusieurs pays et plusieurs continents1.

![[Conférence] La Journée de la Francophonie 2021](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/03/FRB-Journee-Francophonie.jpg)

En mars, la francophonie et la langue française sont à l’honneur ! Cette année, en lien avec l’Agenda 2030 des Nations unies et avec un prisme particulier sur la biodiversité dans la perspective du Congrès mondial de la Nature qui se tiendra à Marseille en septembre 2021, les représentations des pays membres de la Francophonie en Suède, organisent une conférence en ligne le 18 mars sur le thème “Biodiversité et Santé”, avec le soutien de la Folkuniversitet.

![[Conférence] Une seule santé, en pratique ?](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/02/FRB-photo-page-web.jpg)

Quels enseignements tirer de cette pandémie qui questionne nos manières de vivre et de travailler, notre définition du progrès, notre manière d’appréhender la part sauvage du monde et aussi l’Autre, dont les activités aux quatre coins du monde impactent notre vie ?

Un an plus tard, la conférence « Une seule santé, en pratique ? » organisée par l’ENSV-FVI VetAgro Sup en collaboration avec France Nature Environnement (FNE), la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB), l’Association Santé Environnement France (ASEF), Humanité et Biodiversité (H&B), la Fédération des Syndicats Vétérinaires de France (FSVF), alimentera les réflexions autour de cette crise : Peut-on anticiper et prévenir les pandémies ? Comment s’engager et être acteur.ric.e d’une transformation des modèles de sociétés ? Économie, préservation de la santé et de l’environnement sont-ils conciliables ?

En tant que crise, la Covid-19, comme le dernier épisode de grippe aviaire, a éclairé comme rarement les défis à venir qui nous obligent à repenser les liens entre notre santé, celle des autres espèces vivantes et celle des écosystèmes. Penser globalement la santé du vivant amène à reconsidérer nos systèmes de prévention, de soin et de santé, nos économies (notamment agricoles), notre rapport à l’environnement et aux milieux, mais aussi l’action publique et ses frontières.

La pandémie de Covid-19 a mis sur le devant de la scène la question des liens entre érosion de la biodiversité et multiplication des pandémies. A la suite d’un atelier dédié qui s’est tenu dès juillet dernier, la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes) a publié un rapport, le 29 octobre, synthétisant les causes et les voies de sortie de cette « ère des pandémies », qui sont toutes liées à la manière dont on interagit avec la biodiversité. La crise sanitaire et socio-économique de la Covid-19 a justement heurté de plein fouet un processus de négociations internationales préparant la 15e Conférence des Parties (Cop 15) de la Convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations unies. La Cop 15, prévue de longue date pour octobre 2020 à Kunming (Chine) mais reportée à 2021, doit aboutir à un nouveau cadre international visant à freiner l’érosion de la biodiversité mondiale.

Avec :

Plus d’informations sur la page de l’événement.

Au terme de cet appel qui visait à promouvoir des projets de recherche mêlant excellence scientifique et pertinence politique et sociétale, 10 projets ont été financés pour un montant total de plus de 11,8 millions d’euros.

BiodivERsA organise le 15 décembre prochain la conférence de lancement de ces 10 projets qui seront présentés. Cette conférence sera une bonne opportunité de découvrir les différents pojets financés (dont deux traitant des coronavirus).

Pour avoir plus de détails sur l’appel, vous pouvez consulter le site internet de la FRB et la brochure de l’appel (en anglais).

L’événement sera entièrement en anglais.

![[Synthèse] La diversité des espèces hôtes de pathogènes susceptibles d’être transmis à l’Homme augmente dans les écosystèmes dominés par celui-ci](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/10/FRB-zoonose.jpg)

Toutefois, il n’avait pas encore été formellement démontré que ces perturbations locales entraînent des changements prévisibles dans la diversité spécifique locale (nombre d’espèces) et la composition taxonomique des hôtes réservoirs potentiels (diversité des hôtes de pathogènes). Ce phénomène pourrait trouver son explication dans les différences de résilience des espèces aux pressions exercées par l’homme, c’est-à-dire leur capacité d’adaptation aux pressions anthropiques.

Toutefois, il n’avait pas encore été formellement démontré que ces perturbations locales entraînent des changements prévisibles dans la diversité spécifique locale (nombre d’espèces) et la composition taxonomique des hôtes réservoirs potentiels (diversité des hôtes de pathogènes). Ce phénomène pourrait trouver son explication dans les différences de résilience des espèces aux pressions exercées par l’homme, c’est-à-dire leur capacité d’adaptation aux pressions anthropiques.

Pour obtenir ces résultats, les auteurs ont analysé 6 801 assemblages d’espèces et 376 espèces hôtes dans le monde entier, en tenant compte des biais apportés par les efforts de recherche qui portent préférentiellement sur certaines espèces. Ils ont ainsi démontré que l’utilisation des terres a partout et systématiquement les mêmes effets sur les communautés des hôtes réservoirs potentiels. Globalement, il y a plus d’espèces sauvages connues pour être des hôtes d’agents pathogènes et de parasites partagés avec l’Homme dans les sites soumis à une utilisation humaine importante (écosystèmes modifiés, agricoles et urbains) par rapport aux habitats voisins non perturbés (18-72 % de plus) et elles y sont plus abondantes (21-144 % de plus). L’ampleur de cet effet est encore plus forte pour les rongeurs, les chauves-souris et les passereaux : ce qui peut expliquer pourquoi ces taxons sont très représentés en tant que réservoirs zoonotiques.

Par ailleurs, les auteurs démontrent que les espèces de mammifères qui abritent globalement le plus d’agents pathogènes (partagés ou non avec l’Homme) sont également les plus susceptibles de se trouver dans des écosystèmes gérés par l’Homme. Cela suggère que la présence de ces espèces dans ces milieux peut être influencée par leurs caractères écologiques ou leurs traits de vie qui ont une incidence à la fois sur leur statut d’hôte et sur leur tolérance aux perturbations humaines.

Enfin, les chercheurs alertent sur le fait que les changements globaux et l’intensité de l’utilisation des terres multiplient les interfaces dangereuses entre les populations humaines, le bétail et la faune sauvage et donc sur un risque accru de zoonoses.

La synthèse complète est disponible dans le ressources téléchargeables ci-dessous.

Fort de ce principe, la stratégie d’élimination de ces hôtes sensibles apparaît comme un moyen de gestion a priori pertinent, lorsqu’il s’agit de réservoirs animaux. Encore fortement utilisée, cette méthode est néanmoins de plus en plus remise en question, en termes d’éthique, de protection animale et de protection de l’environnement. La récente publication de Miguel et al. explore les avantages et inconvénients de l’abattage des animaux sauvages, y compris ses effets contre-productifs sur la dynamique de la maladie elle-même, et propose des solutions alternatives pour le contrôle des maladies.

Si l’environnement contient naturellement des bactéries antibiorésistantes, les activités humaines peuvent tout à la fois les favoriser ou les éliminer par le traitement des rejets et déchets.

Depuis 2017, la FRB accompagne un projet ambitieux de synthèse scientifique visant à faire le bilan des solutions efficaces pour éviter que la résistance aux antibiotiques ne continue à se propager dans l’environnement. Une revue systématique de la littérature scientifique menée en 2019 par Anaïs Goulas, post-doctorante, appuyée par les experts d’un consortium piloté par l’Inserm, avec notamment l’Inrae (anciennement Inra) et le CNRS et des experts méthodologiques, a permis d’évaluer les connaissances actuelles sur les effets de différentes stratégies sur la réduction de l’antibiorésistance, évaluée par la quantification et la qualification des bactéries résistantes aux antibiotiques, gènes de résistance aux antibiotiques ou éléments génétiques mobiles.

Les principaux résultats de cette revue systématique ont été présenté dans un résumé pour décideurs disponible via le lien suivant.

Consulter le résumé pour décideurs

![[Traduction de la synthèse] Mobilisation de la FRB par les pouvoirs publics français sur les liens entre Covid-19 et biodiversité](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/05/biche.jpg)

Les ministères concernés et les organismes de recherche membres de l’alliance AllEnvi, ont confié à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et à son Conseil scientifique, élargi à des experts extérieurs, le soin d’apporter les éclairages de la communauté des sciences de la biodiversité sur la question des relations entre zoonose et état et dynamique de la biodiversité et des services écosystémiques.

Afin de diffuser cette synthèse à un public non francophone, une version en anglais est désormais disponible.

![[#ScienceDurable] En mai, la campagne s’intéresse à la santé et à la biodiversité](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/05/FRB-Visuel-sante.jpg)

Au travers de la campagne « La science pour un monde durable », découvrez ces pistes, nombreuses, sérieuses et passionnantes, sur lesquelles travaillent les chercheurs français en lien avec les recommandations proposées par l’Ipbes afin d’atteindre les objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unies et de nourrir les réflexions en vue de la définition du cadre d’action post 2020 de la CDB.

Chaque mois, la FRB, ses instituts membres fondateurs et l’alliance AllEnvi mettent en avant les solutions de la recherche pour enrayer le déclin de la biodiversité. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et notre page dédiée

Ce mois-ci, la thématique abordée est la santé et la biodiversité. Découvrez les articles de la semaine :

Les parasites impressionnent aussi bien par leurs capacités d’adaptation que leur taux de multiplication souvent extraordinaire, ou encore leurs modes de circulation efficaces dans tous les écosystèmes …. Le MNHN en détient une des plus grandes collections au monde : « La collection des Vers Parasites du Muséum a été principalement constituée entre 1960 et 1990 sur la base du matériel récolté par le laboratoire dirigé par le Professeur Alain Chabaud, au cours de missions réalisées à l’étranger, précise la parasitologue. Depuis, on vient nous consulter dans le monde entier pour les étudier ou les identifier » Ainsi Coralie Martin se souvient du cas de ce jeune brésilien de 16 ans qui avait un vers de 10 cm traversant l’œil. Le vers était à la fois situé dans la chambre postérieure et antérieure de l’œil. « Ce qui était étonnant, c’est que ce parasite se retrouvait généralement chez les oiseaux, mais pas chez l’homme souligne la scientifique ». Après enquête, les chercheurs ont découvert que le jeune garçon travaillait sur les poteaux électriques ou nichaient de nombreux oiseaux. « Nous supposons que ces nids étaient infestés de puces et de tiques porteuses du parasite, c’est ainsi que la transmission a pu se faire. » Après le diagnostic posé, les chercheurs ont pu affirmer que ce cas était accidentel et que le risque était ponctuel et limité. « Ce type de conclusions, seuls les parasitologues peuvent les poser, pas les médecins qui n’ont pas ces connaissances poursuit Coralie Martin. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de pouvoir travailler ensemble ».

Depuis quelques années, les collaborations pluridisciplinaires se multiplient au travers d’initiatives comme One Health. Née du constat que 60% des maladies humaines infectieuses connues ont une origine animale, One Health invite à une approche collaborative entre les grands secteurs scientifiques pour prévenir et contrôler les infections. En ces temps troublés, ou les crises sanitaires se multiplient, la chercheuse Coralie Martin, se surprend même à rêver de voir ressusciter des professions qui disparaissent sûrement : « Faire appel à des taxonomistes1 spécialistes des moustiques par exemple aurait pour avantage d’aider à déterminer les zones à risque ou circulent les pathogènes, mais aussi et surtout à identifier les espèces qui en sont porteuses. » Car pour le paludisme comme pour la maladie de Lyme, tous les moustiques ou toutes les tiques ne sont pas porteurs du parasite pathogène. « Une réponse fine et mesurée des experts permettrait d’éviter de graves erreurs sur l’environnement, comme ce fut le cas dans les années 60 avec l’emploi massif de DDT dans la lutte contre le paludisme poursuit la chercheuse. » L’emploi du pesticide a eu en effet pour conséquence de s’accumuler dans l’environnement et d’avoir des effets délétères sur la reproduction des oiseaux au point d’être à l’origine du célèbre livre de Rachel Carson « Printemps silencieux » qui fustigeait l’emploi massif des biocides sur l’environnement.

L’étude de la biologie des parasites dans la faune sauvage permet aussi d’extrapoler les connaissances en travaillant en laboratoire pour apporter des informations utiles à la médecine humaine et vétérinaire. « Nous avons été un des premiers laboratoires à développer des modèles d’étude du paludisme chez la souris avec l’agent pathogène Plasmodium précise Coralie Martin. » Une avancée majeure pour la compréhension du fonctionnement d’une des maladies humaines les plus répandues au monde. Présents dans les glandes salivaires du moustique, les parasites sont injectés à l’homme lors de repas sanguin de l’insecte. Ils envahissent d’abord le foie pour se multiplier et donner plusieurs milliers de parasites qui circulent dans le sang. C’est cette phase sanguine qui est responsable des symptômes et la cible des principaux médicaments antipaludiques.

Si l’étude des parasites est porteuse d’espoir pour guérir des parasites, la compréhension de leur fonctionnement est aussi source d’espoir pour la recherche médicale « On touche ici au biomimétisme précise Coralie Martin. On espère en effet pouvoir utiliser certaines molécules que les parasites produisent pour abaisser la réponse immunitaire de l’organisme qu’ils occupent et lutter ainsi contre certaines maladies auto immune. » Si, longtemps, les chercheurs se sont intéressés à quelques groupes présentant une menace immédiate pour la santé humaine ou pour celle des espèces domestiquées, les recherches sur le monde des parasites révèlent depuis peu de temps pourquoi ils représentent une dimension fascinante de la vie par leur capacité adaptative et les promesses de traitements thérapeutiques. L’étude de leur diversité permettra dans les années à venir des avancées majeures pour la santé humaine et la compréhension toujours plus fine du monde du vivant.

__________

1 La taxinomiste a pour objet de décrire les organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons afin de les identifier, les nommer et les classer.

![[BiodivERsA] Biodiversité et santé : découvrez les 10 derniers projets de recherche financés par BiodivERsA](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/03/FRB-Biodiversa-vignette.jpg)

BiodivERsA publie la brochure présentant les résultats de son appel à projets “Biodiversité et son influence sur la santé animale, humaine et végétale”. Cet appel est en phase avec l’actualité, étant axé sur la compréhension des relations entre biodiversité et santé, dont celles favorisant l’émergence d’agents pathogènes tels que les coronavirus. Cet appel d’ampleur a permis de financer 10 projets transnationaux – ayant débuté depuis fin 2019 – pour plus de 11,8 millions d’euros.

Pour le chercheur du CNRS, et du Cirad, Serge Morand, cette sur-mobilité n’est pas seulement responsable des crises environnementales, mais elle est aussi responsable des crises sanitaires que nous vivons aujourd’hui : « Avant les années 60, une épidémie restait habituellement confinée à un ou quelques pays étroitement liés. Par la suite, les épidémies sont devenues de plus en plus pandémiques. » Ainsi la dengue, les coronavirus, le chikungunya sont autant d’épidémies devenues pandémiques en se propageant à l’échelle planétaire grâce à l’ultra mobilité des marchandises et des personnes. Pour l’écologue de la santé, une des causes majeures est notamment due à l’augmentation du trafic aérien : « Le nombre total de passagers est passé d’environ 330 millions en 1970 à plus de 4 milliards en 2017 : une augmentation de 1 200 % ! » Les foyers secondaires d’infection apparaissent ainsi en des temps records dans des pays connectés les uns aux autres.

Dans un récent article scientifique intitulé Les risques d’accélération des maladies infectieuses dans l’Anthropocène, Serge Morand et un de ses confrères ont notamment démontré que les pays les plus impactés par les épidémies ont paradoxalement tendance à faire partie des pays les plus riches. Ainsi trouve-t-on les États-Unis à la première place des pays les plus touchés, suivis par le Royaume-Uni, l’Inde, le Canada, le Japon, la France se situant, quant à elle, à la 9e place de ce triste palmarès, juste avant l’Italie et derrière l’Espagne. « La mondialisation a accéléré les interconnexions entre les villes de la planète qui deviennent les points centraux du départ − Wuhan en Chine avec la crise du coronavirus − et de l’arrivée des épidémies, souligne le chercheur. Enrayer ces pandémies nous oblige donc à repenser la mobilité et à réorganiser nos territoires. »

Parmi les solutions évoquées par Serge Morand, une idée prend modèle sur les écosystèmes résilients : « On a constaté que les épidémies se propagent dans des territoires homogènes, urbains. » Cette homogénéisation se retrouve dans l’agriculture ou la sylviculture avec les monocultures, des territoires modelés par l’homme, très peu résilients aux maladies et aux invasions biologiques. « A contrario, les territoires en mosaïques, c’est à dire composés d’une multitude d’entités hétérogènes formant le paysage, sont, on le sait, d’un point de vue écologique très résilients. Mon pari, poursuit le chercheur, est le suivant : si ces écosystèmes diversifiés sont bons pour la santé animale ou végétale, pourquoi ne le seraient-ils pas pour l’homme ? »

Si de très nombreuses études se sont penchées ses dernières années sur les bienfaits de la nature sur le bien être humain, aucune n’a pour le moment réussie à prouver qu’un paysage diversifié dans son ensemble améliorait la santé humaine. « On a néanmoins des faisceaux d’indices qui montrent que vivre à proximité de la nature est bon pour la santé, poursuit Serge Morand » Ainsi une équipe de recherche a montré que lorsque l’environnement est peu diversifié, notamment en plantes, le microbiote1 humain est moins riche en bactéries utiles à notre système immunitaire, rendant ainsi notre organisme moins résilient et sujet à des maladies auto immunes s’accélérant avec l’âge. « Le système immunitaire des humains a besoin d’être éduqué au contact d’antigènes véhiculés par des bactéries que l’on retrouve dans l’eau potable de milieux naturelles, mais aussi par tous les animaux qui les portent. »

Si les liens entre biodiversité et santé humaines doivent être encore explorés, l’écologie de la santé livre néanmoins plusieurs enseignements pour contrer la densité, vectrice d’épidémie « Il faut se servir de la biodiversité en ville comme d’un pare feu pour se préserver des rongeurs ou des insectes réservoirs de virus ou bactéries. Il faut s’inspirer des régulations écologiques qui jouent dans les milieux riches en biodiversité. » Une équipe de recherche s’est ainsi intéressée aux « paysages de la peur » des rongeurs, et plus précisément aux formes particulières d’habitat que ces animaux ressentent comme dangereux. L’intérêt supplémentaire de cette méthode est d’éviter la dératisation par produits chimiques.

Se servir de la biodiversité pour réguler les espèces donc, mais aussi s’inspirer des organisations de la nature pour limiter les dommages de l’extrême interconnexion : « c’est l’idée de la modularité. Il faut organiser de l’espace de façon à compartimenter les réseaux d’interactions entre les humains. » Rendre les territoires plus autonomes, c’est ce qu’offre dès à présent les écoquartiers. Ces territoires à échelle humaine proposent commerces, jardins, bureaux, activités sportives et sociales. « On pourrait même imaginer qu’en période de crise, ces quartiers se ferment évitant ainsi de mettre toute une ville en confinement. »

La modularité de la ville, comme en écologie, crée la résilience et invite à une vie plus sédentaire. « Car à terme, le scénario le plus durable est de diminuer, voire d’inverser les taux de mobilité mondiale, surtout s’il fait partie intégrante d’un mouvement beaucoup plus important visant à la durabilité planétaire en réduisant l’empreinte environnementale » conclut Serge Morand. Comme le montre l’expérience de la pandémie actuelle, seule une réduction considérable des taux de mobilité et de contact permet de ralentir et d’arrêter ce virus terriblement contagieux.

_______________

1 Le microbiote est l’ensemble des micro-organismes – bactéries, virus, parasites, champignons non pathogènes, dits commensaux – qui vivent dans notre organisme. Dans l’organisme, il existe différents microbiotes, au niveau de la peau, de la bouche, du nez… Le microbiote intestinal est le plus important d’entre eux pour un poids de 2 kilos !

Le commerce des espèces sauvages et la consommation de viande d’animaux sauvages jouent un rôle dans la transmission de pathogènes des animaux aux humains. C’est ce que révèle notamment la crise actuelle liée au Covid-19. L’augmentation de la consommation d’animaux sauvages, en particulier en Asie du Sud-Est, constitue ainsi une menace croissante pour la santé publique. Le projet international ZooCov, coordonné par le Cirad, entend développer un système flexible et intégré de détection précoce de la transmission du virus entre l’animal sauvage et l’être humain. Sélectionné par l’Agence nationale de la recherche (ANR) dans le cadre d’un appel spécifique aux recherche sur les coronavirus, il contribuera à prévenir de futures pandémies de zoonoses.

Spécialiste de la réplication virale des virus à ARN comme les coronavirus, Bruno Canard nous livre son regard sur l’épidémie de Covid-19 et l’importance de la recherche fondamentale, sur le long terme, pour lutter plus efficacement contre ces virus.

L’épidémie de Covid-19 questionne en profondeur notre rapport aux animaux. Dans un podcast proposé par le CNRS, Frédéric Keck, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire d’anthropologie sociale de l’EHESS (unité CNRS/Collège de France/EHESS), nous rappelle l’importance de maintenir le lien avec la faune qui nous entoure, afin de percevoir plus rapidement les signes précurseurs de maladie chez ceux qu’il appelle « les sentinelles des pandémies ».

La crise sanitaire, économique et sociale associée à la pandémie Covid-19 soulève de nombreuses questions sur son origine, sa dynamique et les mécanismes qui l’expliquent. Confrontées à la multiplicité des opinions et avis, relatifs notamment aux liens entre Covid-19 et crise de la biodiversité, les ministères se sont tournées vers la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et son Conseil scientifique élargi à des experts extérieurs, en vue d’obtenir leur éclairage sur les points principaux suivants :

![[Covid-19 et biodiversité] Mobilisation de la FRB par les pouvoirs publics français sur les liens entre Covid-19 et biodiversité](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/05/biche.jpg)

La crise sanitaire, économique et sociale associée à la pandémie Covid-19 soulève de nombreuses questions sur son origine, sa dynamique et les mécanismes qui l’expliquent. Elle pose aussi la question des éventuelles crises futures, de l’implication des enjeux environnementaux dans ce type de phénomènes et des conditions qui auraient permis, sinon de l’empêcher, du moins de mieux l’anticiper et d’en réduire les conséquences, pour mieux se prémunir lors d’une prochaine crise similaire.

Les ministères concernés et les organismes de recherche membres de l’alliance AllEnvi, ont confié à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et à son Conseil scientifique, élargi à des experts extérieurs, le soin d’apporter les éclairages de la communauté des sciences de la biodiversité sur la question des relations entre zoonose et état et dynamique de la biodiversité et des services écosystémiques.

Les ministères concernés et les instituts de recherche fondateurs de la FRB ont confié à celle-ci et à son Conseil scientifique élargi à des experts extérieurs, la charge de rédiger une synthèse des connaissances sur les liens entre COVID-19, et plus généralement entre les phénomènes de zoonose – le passage d’un agent pathogène d’un élément de la faune sauvage à l’humain à l’origine d’une épidémie, et dans le cas présent d’une pandémie – et la biodiversité.

Au travers des réponses apportées à 22 questions, les experts rassemblés par la FRB font le point sur les connaissances actuelles, sans cacher les sujets sur lesquels la communauté scientifique peut ne pas être unanime dans son positionnement. Ils soulignent également les lacunes de connaissance qui devraient faire l’objet d’un effort de recherche tout en résumant ce que l’on sait aujourd’hui à propos des relations entre COVID-19 et état de la biodiversité. Parallèlement, ils font plusieurs recommandations à l’adresse des pouvoirs publics destinées tant à mieux détecter les risques d’apparition de zoonoses, qu’à en limiter la répétition et la propagation.

Cette synthèse aura vocation à évoluer à l’avenir à mesure que l’on connaîtra mieux les facteurs à l’origine de la pandémie actuelle, mais elle permet dès aujourd’hui de mieux comprendre des phénomènes qui se multiplient et qui peuvent gravement mettre en péril l’avenir de l’humanité. Cette synthèse appelle aussi les pouvoirs publics à intégrer les enjeux environnementaux et plus particulièrement ceux associés à l’érosion accélérée de la biodiversité dans leur stratégie de sortie de crise.

Les ministères concernés et les instituts de recherche fondateurs de la FRB ont confié à celle-ci et à son Conseil scientifique élargi à des experts extérieurs, la charge de rédiger une synthèse des connaissances sur les liens entre COVID-19, et plus généralement entre les phénomènes de zoonose – le passage d’un agent pathogène d’un élément de la faune sauvage à l’humain à l’origine d’une épidémie, et dans le cas présent d’une pandémie – et la biodiversité.

Au travers des réponses apportées à 22 questions, les experts rassemblés par la FRB font le point sur les connaissances actuelles, sans cacher les sujets sur lesquels la communauté scientifique peut ne pas être unanime dans son positionnement. Ils soulignent également les lacunes de connaissance qui devraient faire l’objet d’un effort de recherche tout en résumant ce que l’on sait aujourd’hui à propos des relations entre COVID-19 et état de la biodiversité. Parallèlement, ils font plusieurs recommandations à l’adresse des pouvoirs publics destinées tant à mieux détecter les risques d’apparition de zoonoses, qu’à en limiter la répétition et la propagation.

Cette synthèse aura vocation à évoluer à l’avenir à mesure que l’on connaîtra mieux les facteurs à l’origine de la pandémie actuelle, mais elle permet dès aujourd’hui de mieux comprendre des phénomènes qui se multiplient et qui peuvent gravement mettre en péril l’avenir de l’humanité. Cette synthèse appelle aussi les pouvoirs publics à intégrer les enjeux environnementaux et plus particulièrement ceux associés à l’érosion accélérée de la biodiversité dans leur stratégie de sortie de crise.

![[Biodiversité et pandémies] La FRB auditionnée par l’Assemblée nationale](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/04/LogoFRB_RVB-Web_72DPI.png)

Des messages forts ont été passés devant un auditoire très attentif et en attente d’éclairages scientifiques. Jean-François Silvain, président de la FRB, souligne que « cela renforce le sentiment que les responsables politiques sont très à l’écoute de la science. Les travaux de synthèses tels que ceux en cours à la FRB sur les liens entre biodiversité et zoonoses trouveront un large auditoire et pourront influer sur des décisions politiques. C’est un encouragement pour la FRB. »

![[Covid-19 et biodiversité] La FRB et son Conseil scientifique s’expriment](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/04/FRB-2020-Note-CS-Covid19-Une.jpg)

Quels liens entre érosion de la biodiversité et émergence de zoonoses et risques de pandémies ? Comment refonder les interactions entre les populations humaines et la biodiversité ? Quels leviers d’action pour les décideurs ? Vers une nouvelle cohabitation entre les humains et l’ensemble des non-humains ?

Autant de questions sur lesquelles la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et son Conseil scientifique ont souhaité apporter leurs regards. Ils souhaitent ainsi rappeler que la recherche sur la biodiversité est plus que jamais nécessaire et appeler les décideurs à mieux intégrer la biodiversité dans les stratégies sanitaires, économiques et d’aménagement du territoires attendus dans la période post-crise.

![[Coronavirus et biodiversité] La FRB et son CS sollicités pour répondre aux journalistes](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/10/logo_FRB_RVB.png)

Pour rappel, un article écrit paru dans la Dépêche vétérinaire en novembre 2019 : “Maladies infectieuses : la grande accélération“

S’il est avéré que les chauves-souris sont des réservoirs de virus susceptibles d’infecter l’Homme, l’émergence de zoonoses associées à ces animaux, comme c’est vraisemblablement le cas en ce moment en Chine, implique aussi l’Homme.

Dans une Opinion, publiée ce jour, Jean-François Silvain, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), souligne les rôles respectifs de l’animal et de l’Homme dans l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement et rappelle que si les chauves-souris peuvent inquiéter de par leur propension à héberger de tels virus, elles contribuent activement au bon fonctionnement des écosystèmes tant sous les tropiques que dans les pays tempérés.

Le séquençage du virus de Wuhan suggère que ce dernier est proche de coronavirus que l’on trouve chez les chauves-souris même si d’autres mammifères peuvent transmettre ce type de virus, comme cela a été le cas avec le SRAS, dont des formes proches ont été retrouvées chez des chauves-souris Rhinolophes, mais qui aurait probablement été transmis à l’Homme par des civettes vendues sur les marchés de la province de Guangdong (Cyranoski, 2017). Une étude controversée (Ji et al., 2020) suggère aussi qu’un serpent pourrait être à l’origine du virus de Wuhan. Mais la communauté scientifique a exprimé son scepticisme, considérant que les betacoronavirus, groupe auquel appartient le virus du SRAS et le virus de Wuhan, ne sont trouvés que chez les mammifères. Plus récemment le rôle des pangolins comme hôte intermédiaire du virus a été mis en avant, mais là encore la communauté scientifique est en attente d’une publication (Cyranoski, 2020). L’hypothèse la plus probable est donc que le virus de Wuhan provient initialement d’une chauve-souris.

Ce constat n’est probablement pas étonnant car ce groupe de mammifères s’avère constituer un réservoir assez extraordinaire de virus susceptibles de se transmettre à l’Homme. Il suffit de regarder la littérature récente sur les zoonoses (maladies transmises par les animaux aux Hommes) pour s’en convaincre. Des chauves-souris sont notamment à l’origine du virus d’Ebola (Buceta & Johnson, 2017) et de Marburg (Kurth et al., 2012), d’une large diversité de Coronavirus en Afrique et Asie (Tao et al., 2017 ; Lacroix et al., 2017) ; elles peuvent transmettre le virus de la rage (Alegria-Moran et al., 2017) et d’autres lyssavirus (Nokireki et al., 2017), le virus Hendra fatal pour les chevaux et les humains en Australie (Smith et al. 2014), etc. En Europe, des chauves-souris sont des réservoirs d’adénovirus (Rossetto et al., 2020), de paramyxovirus (la famille qui inclut les virus Hendra et Nipah) (Kurth et al., 2012) et de lyssavirus (Schatz et al., 2014 ; Nokireki et al.,2017, Šimić et al., 2018). Alors qu’il existe deux fois moins d’espèces de chauves-souris que de rongeurs, on identifie pratiquement autant de virus chez les premières que chez les derniers, un même virus pouvant infecter en moyenne deux fois plus d’espèces de chauves-souris que de rongeurs (Luis et al., 2013). Comme cela a été montré récemment par Rossetto et al. (2020) dans le cas des adénovirus, il existe des différences importantes entre les espèces pour ce qui est de la prévalence des virus, certaines s’avérant négatives alors que chez d’autres jusqu’à 40 % des individus peuvent être positifs.

Alors pourquoi une telle situation, qui remet au premier plan le vieil antagonisme entre les humains et les chauves-souris à l’exemple de la première page récente du quotidien 20 minutes associant l’image d’une chauve-souris frugivore avec les mots « sauvage » et « virus » ?

![[Synthèse] Modélisation de niche écologique pour prédire le risque de leishmaniose cutanée dans les forêts néotropicales humides](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/02/leishmaniose.gif)

Les maladies infectieuses à transmission vectorielle menacent un tiers de la population mondiale et sont dépendants d’un ensemble de facteurs socio-économiques et environnementaux, tels que le changement climatique, la modification des écosystèmes par la déforestation, la conversion des habitats naturels en écosystèmes artificiels ou l’urbanisation étendue. Prédire l’apparition et la diffusion de ces maladies infectieuses est donc un des défis majeurs actuels. Une étude parue en novembre 2019 dans la revue PLOS Neglected Tropical Diseases souligne l’importance de la prise en compte des facteurs anthropiques pour l’évaluation du risque de maladie infectieuse et parasitaire chez l’homme.

Sous la forme d’une transcription synthétique, la FRB met en avant les travaux décrits dans cette étude visant à identifier les corrélations entre les foyers d’infection de la leishmaniose cutanée et les activités humaines afin de définir les zones présentant un risque d’infection élevé.

Consultez la synthèse complète.

Prédire l’apparition et la diffusion de ces maladies infectieuses constitue un défi majeur. Bien que les scientifiques disposent d’outils pour établir des cartes de risques, pouvant être utilisées par les autorités publiques, la conception de ces cartes peut être très difficile dans le cadre des systèmes infectieux à cycles complexes, tels que la leishmaniose cutanée. Cela est dû notamment à de nombreuses interactions entre les différentes espèces, hôtes et vecteurs, ainsi qu’a une hétérogénéité spatiale et temporelle importante de réponses en termes de morbidité et de mortalité.

Les travaux visaient à identifier les corrélations entre les foyers d’infection et les activités humaines afin de définir les zones présentant un risque d’infection humaine élevé. Les chercheurs ont ainsi produit des cartes de risques avec un soutien statistique élevé.

La présente étude a mis en évidence l’importance de l’impact de l’Homme sur l’environnement dans la détermination des zones à risque de leishmaniose cutanée humaine par rapport aux facteurs climatiques et écologiques habituellement décrits.

Cette étude souligne donc l’importance de la prise en compte des facteurs anthropiques pour l’évaluation du risque de maladie infectieuse et parasitaire chez l’homme.

Retrouvez la synthèse complète dans les ressources téléchargeables ci-dessous.

La qualité de notre microbiote aurait-elle un lien avec l’équité sociale ? C’est ce qu’affirme une étude parue en novembre dernier dans la revue Plos One. L’accès aux soins périnatals, à la nourriture ou encore à nos lieux de vie sont autant de facteurs qui déterminent notre relation aux microbes. Il est ainsi prouvé que l’exposition microbienne environnementale provenant notamment du sol, de l’eau et des plantes façonne notre santé et réduit certaines de nos maladies comme l’asthme ou les allergies dont l’augmentation dans nos sociétés urbaines occidentales serait liée à notre déconnexion à la nature et au manque de stimulation du système immunitaire. Dans ce contexte, les liens entre “microbes et équité sociale” s’enracinent sur les nouvelles connaissances relatives aux services écosystémiques vitaux que nous retirons des microorganismes. Ainsi, l’inégalité sociale lorsqu’elle entrave l’accès à la biodiversité, entrave également l’accès à la microbiodiversité et à ses avantages pour la santé.

Les connaissances actuelles nous permettraient d’élaborer de meilleures politiques sociales ou de faire de meilleurs choix de santé.

La synthèse complète est téléchargeable dans les ressources ci-dessous.

![[Résumé pour décideurs] Quelles solutions pour éviter la propagation de l’antibiorésistance dans l’environnement ?](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/11/FRB-RS-Antibioresistance-Resume-decideurs-Couv.jpg)

L’antibiorésistance est un problème majeur de santé publique avec une mortalité qui augmente et pourrait dépasser la mortalité liée au cancer si des solutions ne sont pas mises en œuvre.

Les principales voies de contamination des milieux par les résidus d’antibiotiques, les bactéries antibiorésistantes et leurs gènes sont les rejets des stations d’épuration et l’épandage des déchets organiques (fumier, lisier, boues) valorisés en agriculture.

Si l’environnement contient naturellement des bactéries antibiorésistantes, les activités humaines peuvent tout à la fois les favoriser ou les éliminer par le traitement des rejets et déchets. La clé de l’action étant, comme souvent, la connaissance.

Depuis 2017, la FRB accompagne un projet ambitieux de synthèse scientifique visant à faire le bilan des solutions efficaces pour éviter que la résistance aux antibiotiques ne continue à se propager dans l’environnement.

Ce travail mené par Anaïs Goulas, post-doctorante, appuyée par les experts d’un consortium large (piloté par l’Inserm, avec notamment l’Inra et le CNRS) et des experts méthodologiques (synthèses, statistiques), est à présent achevé. La méthode employée décrite dans un protocole1 a été publiée et l’article final est en cours de soumission dans un journal scientifique international à comité de lecture.

Alors que la communauté scientifique et les décideurs publics et privés français se réunissent le 20 novembre prochain pour le colloque annuel sur l’antibiorésistance dont le thème est « La surveillance de l’antibiorésistance, des données pour l’action », la FRB publie un résumé pour décideurs qui présente les principaux résultats de la revue systématique.

À consulter dans les ressources téléchargeables de la page dédiée à cette publication.

—

L’antibiorésistance est un problème majeur de santé publique. La diffusion de la résistance aux antibiotiques dans l’environnement pourrait aggraver ce problème majeur de santé publique. Comment la prévenir et préserver les capacités de résilience de l’environnement ?

La revue systématique de la littérature scientifique achevée en 2019 a permis d’évaluer les connaissances actuelles sur les effets de différentes stratégies sur la réduction de l’antibiorésistance, évaluée par la quantification et la qualification des bactéries résistantes aux antibiotiques, gènes de résistance aux antibiotiques ou éléments génétiques mobiles (revue complète en cours de publication).

Les trois stratégies étudiées sont :

Consultez le résumé pour décideurs dans les ressources téléchargeables ci-dessous.

![[Colloque “La biodiversité : une alliée dans la prévention de certaines maladies infectieuses ?”] Les actes et messages-clés en lignes](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/03/FRB_Affiche_Colloque-Biodiversite-Sante.jpg)

Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, le nombre d’épidémies et de maladies infectieuses n’a cessé d’augmenter à travers le monde. Cette augmentation s’explique en partie par l’érosion de la biodiversité et la simplification des écosystèmes. Pour faire face à ce défi, le 3e plan national santé environnement (PNSE3) a proposé une approche intégrée entre les médecins, les vétérinaires et les écologues pour enrayer la propagation des maladies. Mais de nombreux acteurs soulignent que la prise en compte des écosystèmes reste marginale. Pour mieux intégrer leur rôle dans la prévention des maladies infectieuses, il est nécessaire de mieux comprendre le lien entre les maladies infectieuses et la biodiversité, et de faire évoluer la gouvernance opérationnelle.

À cette fin, la FRB et ses partenaires ont organisé en avril dernier le colloque “La biodiversité : une alliée dans la prévention de certaine maladie infectieuse”. La FRB et l’AFB vous proposent ici d’en retenir les messages clés :

![[Synthèse] La pollution antibiotique des eaux de surface : occurrence et effets](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/06/clouds-daylight-environment-1179225.png)

Les antibiotiques sont des médicaments antimicrobiens qui tuent ou réduisent la croissance des bactéries. Ils sont utilisés en grande quantité depuis plusieurs décennies et la résistance d’agents pathogènes aux antibiotiques est depuis longtemps au cœur de la recherche en milieu clinique et, plus récemment, en recherche environnementale.

Les antibiotiques peuvent contourner les procédés de traitement de l’eau et se retrouver directement dans l’environnement. Ils sont détectés dans les rivières à des concentrations très faibles et dilués plus d’un million de fois par rapport aux concentrations observées dans le corps humain.

L’étude Antibiotic pollution in surface fresh waters: Occurrence and effects démontre que les concentrations d’antibiotiques mesurées dans les eaux douces, quoique majoritairement inférieures aux concentrations cliniques efficaces, sont fortement susceptibles d’avoir des effets directs et indirects sur la composante microbienne des communautés aquatiques et pourraient avoir des conséquences importantes pour les écosystèmes et pour la santé humaine.

Les antibiotiques sont des médicaments antimicrobiens qui tuent ou réduisent la croissance des bactéries. Ils sont utilisés en grande quantité depuis plusieurs décennies et la résistance d’agents pathogènes aux antibiotiques est depuis longtemps au cœur de la recherche en milieu clinique et, plus récemment, en recherche environnementale.

Les antibiotiques peuvent contourner les procédés de traitement de l’eau et peuvent se retrouver directement dans l’environnement. Ils sont détectés dans les rivières à des concentrations très faibles et dilués plus d’un million de fois par rapport aux concentrations observées dans le corps humain.

Cette étude démontre que les concentrations d’antibiotiques mesurées dans les eaux douces, quoique majoritairement inférieures aux concentrations cliniques efficaces, sont fortement susceptibles d’avoir des effets directs et indirects sur la composante microbienne des communautés aquatiques. En effet, même à de faibles concentrations, ces antibiotiques pourraient avoir des conséquences importantes pour les écosystèmes et pour la santé humaine. Les antibiotiques sont spécifiquement administrés pour traiter des infections ou pour augmenter les rendements notamment en élevage et en agriculture, mais, dans l’environnement, d’autres organismes vivants qui font partie de processus écologiques, tel que le cycle des nutriments, sont inévitablement exposés.

![[Appel à projet] Lancement de l’appel à projets thématique Cesab !](https://preprod.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/06/image-generique-CESAB-1.jpg)

(In English bellow)

Tout savoir sur le Cesab de la FRB

La FRB, avec le soutien de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), appelle la communauté de recherche à soumettre des projets de recherche et d’analyse portant sur les perturbateurs endocriniens et leurs liens avec la biodiversité, basés sur l’analyse et la synthèse de données existantes. Seront considérés les projets qui s’intéresseront à des enjeux divers relatifs à ce thème, conformément aux précisions données en annexe de l’appel.

L’objectif principal du Cesab est de faciliter la production de nouvelles connaissances à partir de données existantes. Il soutient les groupes d’experts internationaux qui partagent leurs expertises et mettent en commun les données disponibles, en prenant en charge l’organisation des réunions, un appui à la communication et à l’analyse de données ainsi qu’un(e) post-doctorant(e) qui accompagnera le projet.

Depuis 2019, le Cesab est localisé à Montpellier.

Une pré-sélection de projets sera opérée par les membres du Comité scientifique du Cesab, dans un délai de deux semaines après la réception des pré-propositions.

Celles-ci devront être soumises exclusivement par mail à cesab@fondationbiodiversite.fr.

—

The FRB, with the support of the French Agency for Biodiversity (AFB), calls on the French research community to submit research and analysis projects in the field of endocrine disruption and its links with biodiversity, based on the analysis and synthesis of existing data. Projects will be considered if they address various issues related to this theme, in accordance with the details given in the annex to this call.

The main objective of CESAB is to facilitate the production of new knowledge from existing data. It supports international expert groups that share their expertise and share available data, by organizing meetings, supporting communication and data analysis, and a post-doctoral fellow who will accompany the project. Since 2019, CESAB has been located in Montpellier.

A pre-selection of projects will be made by the members of the CESAB Scientific Committee within two weeks of receipt of the pre-proposals. These must be submitted exclusively by email to cesab@fondationbiodiversite.fr.

Ces questions ont été abordées à l’occasion du colloque « La biodiversité : une alliée dans la prévention de certaines maladies infectieuses ? » co-organisé par l’Agence française pour la biodiversité (AFB), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), les ministères en charge de l’environnement, de la recherche et de la santé et la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB). Des interventions et des tables rondes rassembleront scientifiques, politiques de santé, et gestionnaires d’espaces naturels et de faune sauvage.

Ce colloque s’est appuié sur les résultats de la revue systématique « Écosystèmes et maladies infectieuses », menée dans le cadre du 3e Plan national santé environnement, ainsi que sur des cas concrets. Le programme est disponible ci-dessous ainsi que les présentations des différents intervenants dans les ressources téléchargeables.

Chaque année en France, plus de 150 000 personnes sont infectées par des bactéries multirésistantes, c’està-dire résistantes à plusieurs antibiotiques, comme par exemple certains staphylocoques dorés en milieu hospitalier (Carlet & Le Coz, 2015). Ce phénomène, qualifié d’antibiorésistance, provient principalement de notre utilisation fréquente d’antibiotiques pour soigner les humains et les animaux d’élevage, mais pas uniquement. Le rôle de notre environnement dans ces échanges bactériens fait l’objet de nouvelles recherches. Les résidus d’antibiotiques dans les eaux usées, le contact de la faune sauvage avec les bactéries multirésistantes et même la pollution causée par d’autres biocides, tels que les désinfectants, sont des facteurs de propagation de la résistance aux antibiotiques. Marion Vittecoq, chargée de recherche en écologie de la santé à l’Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes (Tour du Valat), revient sur ces problématiques encore à l’étude.

Si la Chine et l’Inde exploitent toujours les ressources naturelles pour se soigner, l’industrie pharmaceutique repose elle principalement sur des produits synthétisés. Cette tendance est-elle un atout ou un risque supplémentaire pour la préservation de la biodiversité ? Bruno David, directeur du département Recherche substances naturelles aux laboratoires Pierre Fabre, nous éclaire sur les usages et le devenir de ces ressources.

Avec près de 60 % des agents pathogènes humains et environ 60 % des maladies infectieuses émergentes classés comme zoonotiques, c’est-à-dire transmises des animaux à l’homme (Jones et al., 2008 ; Woolhouse & Gowtage-Sequeria, 2005), ces pathologies (grippe aviaire, VIH SIDA, SRAS et Ebola, etc.) représentent un enjeu croissant de santé publique au niveau mondial (Jones et al., 2008).

Les maladies, dont les zoonoses, sont des processus écologiques naturels au sein des écosystèmes. Leur éradication peut ne pas avoir que des effets positifs car d’autres parasites ou pathogènes sont susceptibles d’occuper les niches laissées vacantes (Lloyd-Smith, 2013).